*カマキリ*

2025.09.03 | 日記

虫嫌いな人すみません。今日は昆虫の話です。

今日、自宅から「カマキリ」を持ってきました!

夫が職場で捕まえ、息子が飼っているのですが、「カマキリ」ってあまり見れないし、園児に見せてあげたい!と思い、連れてきたのです。

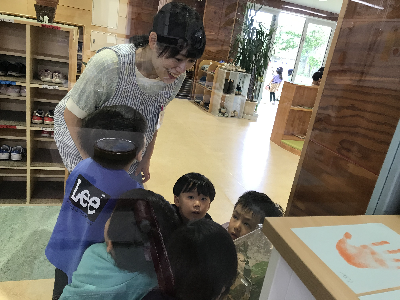

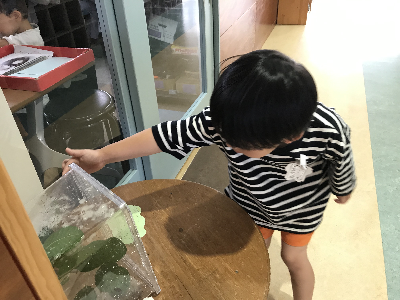

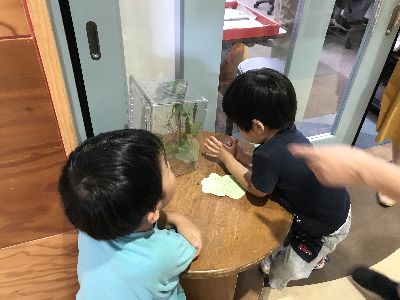

朝から大人気でして、沢山の子が観察していました。

ご存じの方も多いと思いますが、カマキリのエサは他の虫です。しかも生きていないと食べません。

実は我が家では、昨日一昨日と、虫が取れずエサを与えてあげれず、空腹と思われる今日のこのカマキリちゃん…。

小さく、だれかバッタやトンボ捕まえてください。と掲示していましたら、数人の(虫ずきの子たち)が「僕が!」「おれが!」中には先生も「私が!」と名乗りを上げて、園庭で虫取りに挑戦してくれていました。だんだんと秋めき、都合よく虫がとれないのですが、一人の男の子がトンボを捕まえてくれました。

早速虫かごの中に放つと、秒で狩り、数十分かけて羽を残してきれいにたいらげておりました。

閲覧注意かと思うので画像は控えます!

少し残酷なシーンではありますが、それがカマキリの生命であり、食物連鎖であり、本物です。

幼児期は「なんで?なんで?」と質問しながら、世界の中の様々なことを吸収します。

だからこうなのか、こうしたら嫌な気持ちなのか、なんでだめなのかな、泣いちゃったどうしよう…

こういうことを、様々な経験と体験から感じ取って学びますから、うそやごまかしを伝えるのはナンセンスかなと思っています。

なので、この命の話も、ちょっと残酷なんだけど、本当の話。受け止めるための助言やフォローは必要ですが…!

(そうそう、昨日のポプラさんのエコキッズプログラムの「くじらのしっぽ」という活動も、命のはなしでしたね)

命の話は、いじめなどにもつながる話です。私も蚊がこればやっぱり退治しますが、嫌いだからと、命を奪うのは本当は良くないことですね。

でも、誰もが食べるため、生きるため、安全のために必要な場合があるのかも…?それぞれの価値観で考えるのが命の話です。

今日、見ていたのは一部の虫好きのお子さんでしたが、貴重な体験だったと思っています。

ご家庭でお話ありましたら、じっくり聞いてあげたり、みなさまが思うことをお話ししてあげてくださいね。

ピアノ好きで、知られている私ですが、自然体験活動も大好きで、どちらかというと得意分野です。

家族でもそうなので、私の子どもたちも自然大好き。日焼け止めを塗りたくっている、女子高生の娘もオニヤンマを捕まえて帰宅するような子です。

保護者の中には、自然が苦手、むしはちょっとという方もいますよね!(先生の中にもいます!)

好き嫌い、の気持ちは人それぞれですから、我慢したり無理をすることはないと思いますが、お子さんが虫好き、自然に興味津々であれば、それは否定しないようにしましょうね。気持ち悪いなどの否定的な言葉は我慢して飲み込み、「すごいね、でもママはちょっと苦手なんだ!怖いっておもっちゃうの」など素直にお話ししてあげ、できる範囲でつきあってあげてください。大人が使う言葉は大切です。真に受け止めるタイプのお子さんもいるし、それを正解だと信じる子もいますから!

子どもは「好きなもの・好きな事」から伸びます。

好きなもの・事が「興味関心」です。

虫でも、電車でも、車でも、そこから言葉や数、人間関係までも学んで行ったりするのです!

子どもの好きを応援することは、子どもの成長を促すことですね!

さて、このカマキリ。子どもたちは興味津々なので、どこで捕まえたのかなど、かなり質問がありましたので、ここに記載しておきます。

このカマキリ、全長約6センチほどですが、「チョウセンカマキリ」という種類のカマキリだと思われます。

カマキリの種類は、本来北海道には生息していませんでしたが、近年は様々なところで生息が確認され、今は北海道に定着している個体もいるようです。

しかし、本来北海道の生態系には存在しなかった、いわゆる「国内外来種」です。

なかなか強いハンター(捕食者)ですから、カマキリが北海道の生態系に及ぼす影響はちょっと心配なものがあるんだろうなと思います。

ですので、北海道でカマキリを見つけた時には遠慮なく、採集していいかな?と思います!

私の夫は会社(南区)で車の上に歩いているところを見つけたそうです(笑)

興味ある方は、色々と調べてみると面白いかもしれません!

さて、9月に入り、今日のように日差しが暑い日はまだあると思いますが、風が少し秋っぽくなってきました。

今年度の水遊びは、今週で終了予定ですので、順にプールバックを持ち帰りますので、お願いします。(ご協力ありがとうございました。)

さくらっこ祭り、お泊り会と楽しい行事が続いた8月が終わり、今月からは少しづつ発表会の動きが始まるグループもあります。

しかし、日常の動きは大きく変わりません。子どもたちの自由遊びの時間をしっかり確保しながら、発表会に向けてグループでの活動を楽しんでまいります。

髙梨 舞